권력이란 무엇인가: 권력의 본질과 현대적 해석에 대한 종합적 분석

권력(權力, Power)은 인간 사회의 가장 근본적이면서도 복잡한 현상 중 하나이다. 정치학자 로버트 달(Robert Dahl)이 “한 행위자가 다른 행위자로 하여금 그렇지 않았다면 하지 않았을 행동을 하게 만드는 능력”으로 정의한 이래, 권력은 단순한 강제력을 넘어서 사회 관계의 모든 영역에서 작동하는 복합적 메커니즘으로 이해되고 있다. 현대 사회에서 권력은 더 이상 소수가 독점하는 고정된 자원이 아니라, 사회 구성원들 간의 관계 속에서 끊임없이 생성되고 변화하는 역동적 현상으로 파악된다.12

권력의 개념적 기초와 이론적 발전

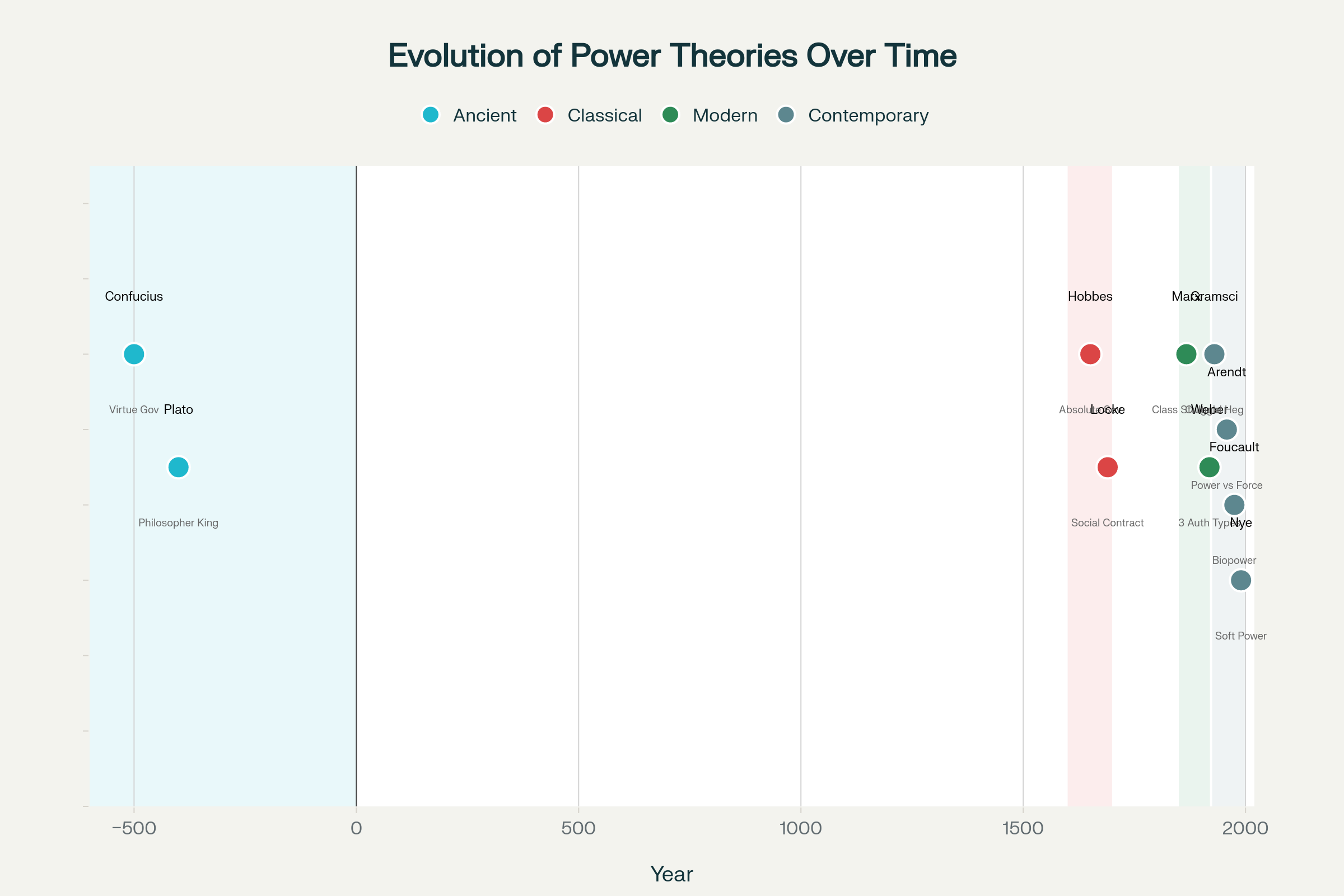

권력 이론의 역사적 발전

고전적 권력 이론: 주권과 지배의 논리

권력에 대한 체계적 사상은 고대 그리스의 플라톤과 아리스토텔레스로부터 시작되었지만, 현대적 권력 이론의 출발점은 17세기 토마스 홉스(Thomas Hobbes)의 『리바이어던』에서 찾을 수 있다. 홉스는 권력을 “현재의 어떤 명백히 선한 것을 미래에 획득할 수 있는 현재의 수단”으로 정의하며, 자연 상태의 혼란을 종식시키기 위해 절대적 주권자에게 권력을 집중시켜야 한다고 주장했다. 이러한 주권론적 권력관은 권력을 국가나 통치자가 소유하는 것으로 보는 전통적 시각의 토대가 되었다.34

막스 베버(Max Weber)는 권력을 “사회적 관계 내에서 저항에도 불구하고 자신의 의지를 관철시킬 수 있는 가능성”으로 정의하면서, 권력과 권위(Authority)를 구분하는 중요한 이론적 틀을 제시했다. 베버는 정당한 지배(legitimate domination)의 세 가지 유형을 제시했다: 전통적 권위(traditional authority), 카리스마적 권위(charismatic authority), 합법적-합리적 권위(legal-rational authority). 이러한 구분은 권력이 단순한 물리적 강제를 넘어서 정당성(legitimacy)에 기반해야 한다는 중요한 통찰을 제공했다.156

마르크스주의적 권력관: 경제적 토대와 계급투쟁

칼 마르크스(Karl Marx)는 권력을 경제적 생산관계에서 파생되는 현상으로 이해했다. 마르크스에 따르면, 자본주의 사회에서 진정한 권력은 생산수단을 소유한 자본가 계급(bourgeoisie)에게 있으며, 이들은 경제적 지배를 통해 정치적, 문화적 헤게모니를 구축한다. 마르크스의 권력관은 권력을 계급 간의 갈등과 투쟁의 산물로 보며, 권력 관계의 변화를 역사발전의 동력으로 파악했다.78

안토니오 그람시(Antonio Gramsci)는 마르크스의 권력 이론을 발전시켜 “문화적 헤게모니(cultural hegemony)” 개념을 제시했다. 그람시는 지배계급이 단순한 경제적 강제가 아니라 문화적, 이데올로기적 동의를 통해 권력을 유지한다고 주장했다. 이는 권력이 교육, 종교, 미디어 등의 시민사회 기구들을 통해 은밀하게 작동한다는 중요한 통찰을 제공했다.91011

현대 권력 이론: 관계론적 접근과 담론적 권력

20세기 후반 미셸 푸코(Michel Foucault)는 권력에 대한 혁명적인 관점을 제시했다. 푸코는 “권력은 어디에나 있다”고 선언하며, 권력을 소유되는 것이 아니라 행사되는 것, 지배계급이 보존하는 특권이 아니라 전략적 입장의 총체적 효과로 파악했다. 푸코의 권력관에서 핵심은 “권력/지식(power/knowledge)” 개념이다. 그에 따르면 권력은 지식과 분리될 수 없으며, 진리와 권력은 상호 구성적 관계에 있다.12132

푸코는 현대 사회의 권력을 “규율권력(disciplinary power)“과 “생명권력(biopower)“으로 분석했다. 규율권력은 개인의 신체를 대상으로 하는 미시적 권력이며, 생명권력은 인구 전체를 대상으로 하는 거시적 권력이다. 이러한 권력은 감옥, 병원, 학교 등의 기관들을 통해 작동하며, 개인들을 “정상화(normalization)“시키는 메커니즘으로 기능한다.14

한나 아렌트(Hannah Arendt)는 권력을 폭력과 명확히 구분하면서, 권력을 “사람들이 함께하고 공동으로 행동할 때 생겨나는” 것으로 정의했다. 아렌트에 따르면 “권력은 총구에서 나오는 것이 아니라” 사람들 사이의 관계에서 발생한다. 이는 권력의 소통적, 협력적 차원을 강조하는 중요한 관점이다.15

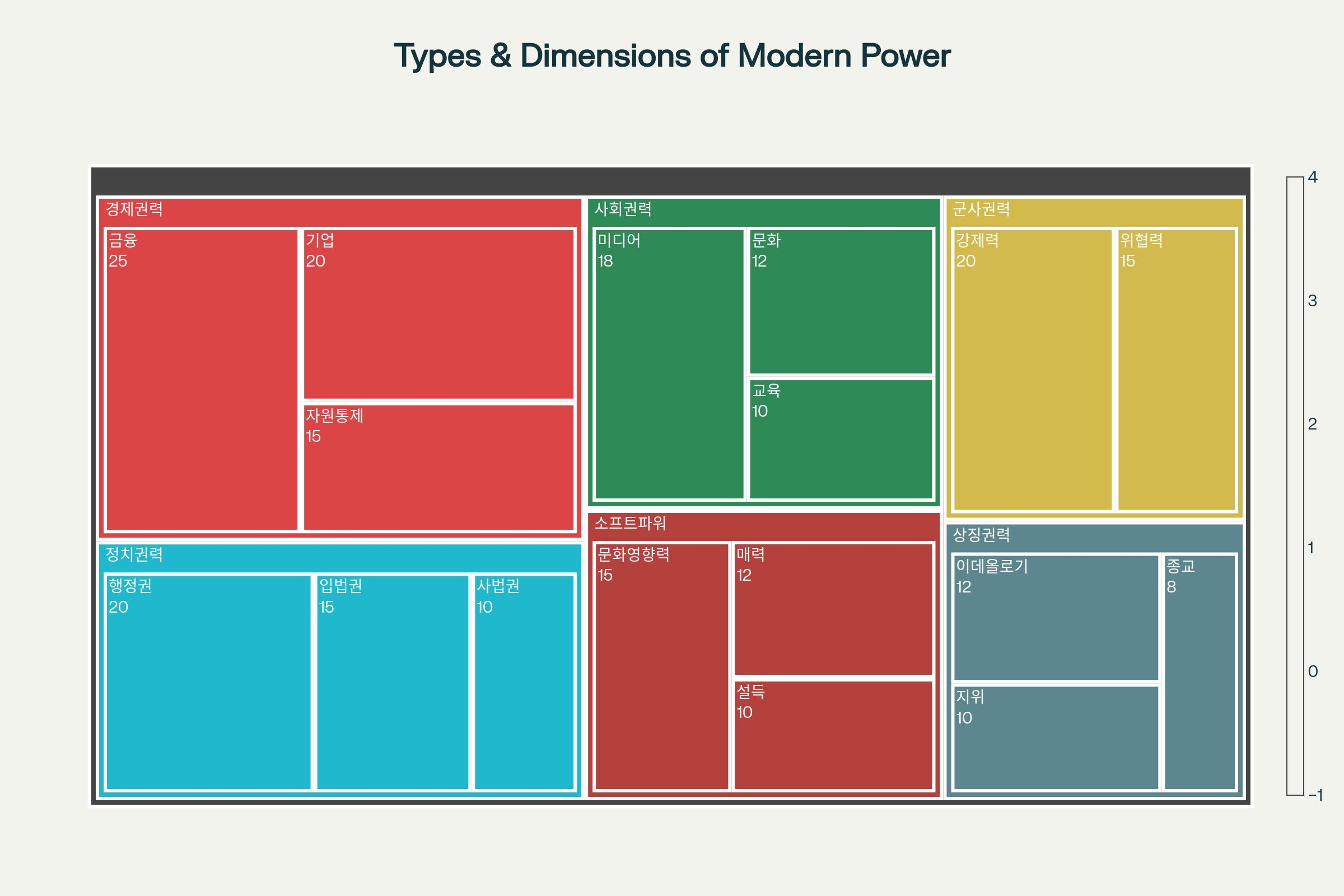

권력의 다차원적 구조와 유형

현대 사회의 권력 구조와 유형

하드파워와 소프트파워: 강제와 매력의 이중성

조지프 나이(Joseph Nye)가 제시한 “소프트파워(soft power)” 개념은 현대 권력 이론의 중요한 발전이다. 나이는 권력을 하드파워(hard power)와 소프트파워로 구분했다. 하드파워는 “위협과 유인을 통해 타자의 행동에 영향을 미치는 능력”이며, 소프트파워는 “타자로 하여금 자신이 원하는 것을 원하게 만드는 능력”이다.1617

소프트파워는 문화, 정치적 가치, 외교정책이라는 세 가지 자원에 기반한다. 현대 국제정치에서 소프트파워의 중요성은 점점 커지고 있으며, 이는 “유혹이 강제보다 더 효과적”이라는 나이의 통찰을 반영한다. 그러나 나이는 소프트파워 역시 선악을 초월한 중립적 도구라는 점을 강조했다. “히틀러, 스탈린, 마오도 추종자들의 눈에는 강력한 소프트파워를 가지고 있었지만, 그것이 선한 것은 아니었다”.16

상징권력과 문화권력: 보이지 않는 지배

피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)의 “상징권력(symbolic power)” 개념은 권력의 은밀한 작동 방식을 포착한다. 상징권력은 “사회적 현실을 보존하거나 변형시키는 능력”으로, 피지배자들이 지배 질서를 자연스럽고 정당한 것으로 인식하도록 만드는 권력이다. 이는 부르디외가 “오인(misrecognition)“이라고 부르는 현상을 통해 작동한다.18

부르디외는 물질적 권력과 상징적 권력을 구분하면서, 상징적 권력이 사회적 위계를 재생산하는 핵심 메커니즘이라고 주장했다. 교육 시스템, 언어, 문화적 취향 등이 모두 상징권력의 도구로 기능하며, 이를 통해 지배계급의 문화가 “문화 자본(cultural capital)“으로 전환된다.19

경제권력과 정치권력의 상호작용

현대 사회에서 경제권력과 정치권력의 관계는 점점 더 복잡해지고 있다. 전통적인 마르크스주의적 관점에서는 경제권력이 정치권력을 결정한다고 보았지만, 현대 사회에서는 두 권력이 상호 침투하고 영향을 미치는 양상을 보인다. 기업의 정치적 영향력, 로비 활동, 그리고 정치적 결정이 경제적 이해관계에 미치는 영향 등이 이러한 복잡성을 보여준다.20

특히 글로벌화 시대에는 다국적 기업들이 국가를 초월하는 권력을 행사하기도 한다. 페이스북, 구글, 아마존 같은 플랫폼 기업들은 전통적인 국가 권력과 다른 형태의 권력을 구축하고 있으며, 이는 권력의 새로운 지형을 만들어내고 있다.21

동양 철학의 권력관과 유교적 전통

유교적 권력관: 덕치론과 민본사상

동양, 특히 유교 문화권에서의 권력관은 서구와는 다른 특징을 보인다. 공자의 정치사상에서 권력은 “덕(德)“에 기반해야 한다는 덕치론(德治論)이 핵심이다. 공자는 “정치는 바르게 하는 것(政者正也)“이라고 했으며, 통치자의 도덕적 완성이 정치권력의 정당성을 보장한다고 보았다.2223

유교적 권력관의 또 다른 특징은 “민본사상(民本思想)“이다. 맹자의 “민위귀 사직차지 군위경(民爲貴 社稷次之 君爲輕)” 즉, “백성이 가장 귀하고, 사직이 그 다음이며, 군주는 가벼운 존재”라는 사상은 권력의 궁극적 정당성이 민(民)에게 있다는 인식을 보여준다.2425

한국의 조선시대에는 이러한 유교적 권력관이 더욱 발전되어 “성학(聖學)” 전통이 형성되었다. 이는 통치자가 성인(聖人)이 되어야 한다는 이상을 제시하며, 권력을 도덕적 완성의 수단으로 보는 관점이다. 그러나 이러한 이상과 현실 사이의 괴리는 항상 존재했으며, 권력의 세속적 욕망과 도덕적 이상 사이의 긴장이 지속되었다.22

현대 동아시아의 권력 정당성

현대 동아시아 사회에서는 전통적인 유교적 권력관과 서구적 민주주의 이론이 복잡하게 얽혀 있다. 싱가포르의 능력주의(meritocracy), 중국의 실적 정당성(performance legitimacy) 등은 유교적 전통과 현대적 통치 기법이 결합된 형태로 볼 수 있다.2426

한국의 경우 민주화 과정에서 전통적인 위계질서와 민주적 평등 이념 사이의 긴장이 나타났으며, 이는 권력의 정당성에 대한 새로운 해석을 요구하고 있다. 특히 2016-2017년 촛불집회와 같은 시민 참여는 전통적인 하향식 권력관에 대한 도전으로 해석될 수 있다.2728

권력과 저항: 역동적 관계의 변증법

푸코의 권력-저항 이론

푸코는 “권력이 있는 곳에 저항이 있다”고 선언하며, 권력과 저항의 불가분의 관계를 강조했다. 그에 따르면 저항은 권력에 외재하는 것이 아니라 권력 관계 내부에 내재하는 것이다. 이는 저항이 권력 네트워크 전체를 목표로 하는 통일된 형태를 취하지 않으며, 항상 지역적이고 다양한 형태로 나타난다는 의미이다.829

푸코의 관점에서 저항은 “담론에 대한 저항”이다. 권력이 담론을 통해 작동한다면, 저항 역시 대항 담론을 통해 가능하다. 이는 단순한 물리적 투쟁을 넘어서 의미와 해석을 둘러싼 투쟁의 중요성을 보여준다.29

일상적 저항과 미시정치학

제임스 스콧(James Scott)의 “일상적 저항(everyday resistance)” 개념은 권력-저항 관계의 새로운 차원을 조명한다. 농민들의 “약자의 무기(weapons of the weak)” - 태업, 거짓말, 도주, 비협조 등 - 는 직접적인 대항보다는 은밀하고 지속적인 형태의 저항을 보여준다.30

이러한 미시정치학적 관점은 권력이 거시적 제도뿐만 아니라 일상생활의 미시적 관계에서도 작동한다는 점을 강조한다. 학교, 가정, 직장에서의 권력 관계는 사회 전체의 권력 구조와 연결되어 있으며, 이러한 미시적 저항들이 집적되어 사회 변화의 동력이 될 수 있다.31

현대 사회의 권력 구조와 새로운 도전

권력의 관계적 본질을 형상화한 추상적 개념 이미지

디지털 권력과 알고리즘적 통치

21세기에 들어 디지털 기술의 발전은 권력의 새로운 형태를 창출했다. 빅데이터, 인공지능, 알고리즘은 개인의 행동을 예측하고 조작하는 새로운 권력 도구가 되었다. 구글, 페이스북, 아마존 등의 플랫폼 기업들은 전통적인 국가 권력과는 다른 형태의 권력을 행사하며, 이를 “플랫폼 자본주의” 또는 “감시 자본주의”라고 부르기도 한다.21

들뢰즈(Gilles Deleuze)는 이미 1990년대에 “통제사회(societies of control)“의 등장을 예견했으며, 디지털 기술을 통한 지속적 감시와 통제가 푸코의 규율사회를 대체할 것이라고 주장했다. 현재의 스마트폰, 소셜미디어, IoT 기기들을 통한 일상적 감시는 이러한 예견이 현실화된 것으로 볼 수 있다.21

글로벌 권력과 초국가적 통치

글로벌화는 권력의 공간적 배치를 근본적으로 변화시켰다. 하트(Michael Hardt)와 네그리(Antonio Negri)가 제시한 “제국(Empire)” 개념은 전통적인 국민국가를 넘어서는 새로운 주권 형태를 분석한다. 이들에 따르면 현대의 권력은 중심이 없는 네트워크 형태로 작동하며, 이에 대응하는 저항 역시 “다중(multitude)“이라는 새로운 형태를 취한다.21

국제기구, 다국적 기업, NGO 등은 국가를 우회하거나 초월하는 권력을 행사하며, 이는 전통적인 주권 개념에 도전을 제기한다. 기후변화, 팬데믹, 사이버 보안 등의 글로벌 문제들은 단일 국가의 권력으로는 해결할 수 없으며, 새로운 형태의 글로벌 거버넌스를 요구한다.

권력의 미래: 인공지능과 포스트휴먼 시대

인공지능의 발전은 권력의 본질에 대한 근본적인 질문을 제기한다. 만약 인간이 아닌 존재가 의사결정을 내리고 사회를 통제할 수 있다면, 전통적인 권력 개념은 어떻게 변화해야 할까? 알고리즘적 의사결정, 자율주행차, 의료 진단 AI 등은 이미 인간의 삶에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 이는 “알고리즘적 권력” 또는 “기계적 권력”이라는 새로운 형태의 권력을 창출하고 있다.

포스트휴먼 시대의 권력은 인간-기계, 자연-기술, 개인-집단의 경계를 넘나들며 작동할 것으로 예상된다. 이는 권력 이론에 새로운 도전과 기회를 제공하며, 기존의 인간중심적 권력 개념을 재검토할 필요성을 제기한다.

결론: 권력의 양면성과 민주적 통제

권력은 인간 사회의 불가피한 현상이면서 동시에 양면적 성격을 가진다. 푸코가 지적했듯이 권력은 “단지 억압적인 것이 아니라 생산적”이며, 사회 질서의 유지와 발전에 필수적인 역할을 한다. 동시에 권력은 남용과 부패의 위험을 항상 내포하고 있으며, 이는 몽테스키외가 강조한 “권력은 권력을 견제해야 한다”는 원리의 중요성을 보여준다.2

현대 민주주의 사회에서 권력의 정당성은 주권자인 시민들의 동의에 기반해야 한다. 그러나 이러한 동의가 진정한 자유의지에 의한 것인지, 아니면 상징권력이나 문화 헤게모니에 의한 조작된 동의인지를 구분하는 것은 여전히 중요한 과제이다. 그람시의 통찰처럼, 진정한 민주주의는 시민들이 지배 이데올로기를 비판적으로 성찰하고 대안적 담론을 창출할 수 있는 능력을 갖출 때 가능하다.11

디지털 시대의 새로운 권력 형태들은 전통적인 민주적 통제 메커니즘에 도전을 제기한다. 알고리즘의 투명성, 플랫폼 기업의 책임성, 인공지능의 윤리적 사용 등은 21세기 민주주의가 해결해야 할 새로운 과제들이다. 이러한 도전에 대응하기 위해서는 권력에 대한 전통적 이해를 넘어서 새로운 이론적 틀과 제도적 장치가 필요하다.

결국 “권력이란 무엇인가”라는 질문에 대한 답은 고정된 것이 아니라 시대와 맥락에 따라 변화하는 열린 질문이다. 중요한 것은 권력의 작동 방식을 끊임없이 분석하고 비판하며, 모든 시민이 권력의 주체가 될 수 있는 진정한 민주 사회를 구축하는 것이다. 한나 아렌트의 말처럼, 권력은 “함께 있음”과 “사이”에서 나오는 것이며, 이는 권력의 민주적 통제가 시민들의 적극적 참여와 연대를 통해서만 가능함을 시사한다.15

Footnotes

-

https://www.britannica.com/topic/power-political-and-social-science ↩ ↩2

-

https://www.powercube.net/other-forms-of-power/foucault-power-is-everywhere/ ↩ ↩2 ↩3

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(social_and_political) ↩

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripartite_classification_of_authority ↩

-

https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction_to_Sociology/Sociology_(Boundless)/15:_Government/15.01:_Politics_Power_and_Authority/15.1C:_Authority ↩

-

https://emptyhandshistory.com/theories-of-power-resistance-and-history-marx-althusser-and-foucault/ ↩ ↩2

-

https://www.ebsco.com/research-starters/political-science/cultural-hegemony ↩

-

https://www.philosophizethis.org/podcast/gramsci-hegemony ↩ ↩2

-

https://journals.ku.edu/auslegung/article/download/13093/12389/ ↩

-

https://www.kinu.or.kr/egentouch-asset/10150/contents/6473362 ↩

-

https://criticallegalthinking.com/2024/08/27/foucault-power/ ↩

-

https://www.e-ir.info/2013/03/08/joseph-nye-on-soft-power/ ↩

-

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17577438231187129 ↩

-

https://www.tutorchase.com/notes/ib/global-politics/1-1-4-types-of-power ↩

-

https://www.reddit.com/r/CriticalTheory/comments/rxkntm/what_are_the_dominant_structures_of_power_in/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4

-

https://plato.stanford.edu/entries/korean-confucianism/ ↩ ↩2

-

https://thesundaydiplomat.com/the-influence-of-asian-philosophy-on-politics/ ↩

-

https://assets.cambridge.org/97811071/34423/excerpt/9781107134423_excerpt.pdf ↩ ↩2

-

https://plato.stanford.edu/entries/chinese-social-political/ ↩

-

https://www.cambridge.org/core/books/east-asian-perspectives-on-political-legitimacy/A57A7EBE3472F24D803DCA04CE1C99E5 ↩

-

https://discovery.ucl.ac.uk/1429891/1/Kwanhu_Lee_PhD_thesis_Final_2014.pdf ↩

-

https://revisesociology.com/2025/02/20/michel-foucault-where-there-is-power-there-is-resistance/ ↩ ↩2

-

https://www.cambridge.org/core/books/theories-of-institutions/institutions-and-power/5E443FFBBD6F828F26ED851B58B2451A ↩

-

https://study.com/learn/lesson/political-power-sources-achievements.html ↩

-

https://sociology.institute/sociological-theories-concepts/max-weber-power-domination-analysis/ ↩

-

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/political-power ↩

-

https://www.futurelearn.com/info/courses/understanding-politics-and-international-relations-sc/0/steps/204402 ↩

-

https://voegelinview.com/the-typology-of-domination-max-webers-theory-of-rule-and-its-impact-on-political-systems/ ↩

-

https://sserr.ro/wp-content/uploads/2024/07/sserr-11-1-41-51.pdf ↩

-

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=87375044 ↩

-

https://www.nrc.re.kr/board.es?mid=a10301000000\&bid=0008\&act=view\&list_no=0\&otp_id=OTP_0000000000002684 ↩

-

https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/soft-and-hard-power ↩

-

https://www.diplomacy.edu/resource/soft-power-the-means-to-success-in-world-politics/ ↩

-

https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policycast/professor-joe-nye-coined-term-soft-power-he-says-americas-decline-under ↩

-

https://churchlifejournal.nd.edu/articles/will-to-power-and-will-to-weakness/ ↩

-

https://www.reddit.com/r/sociology/comments/dot9nb/gramsci_cultural_hegemony/ ↩

-

https://www.reddit.com/r/philosophy/comments/1bie1z/what_does_nietzsche_mean_by_the_will_to_power/ ↩

-

https://www.aks.ac.kr/ikorea/upload/intl/korean/UserFiles/UKS3_Korean_Confucianism_eng.pdf ↩

-

http://sips.re.kr/wp-content/uploads/2019/12/posteurocentri-46-1.pdf ↩

-

https://brill.com/view/journals/cpt/1/1/article-p117_117.xml ↩

-

https://swb.skku.edu/kphilo/colloquium.do?mode=download\&articleNo=35528\&attachNo=31572 ↩

-

https://www.vu.lt/ind/files/am\$lpd_adm_app.public_view_lpd_sandasp_sarasas_id=A1D64EE3EF80FF272E6F460C4468E29FBF8354860364C35E.pdf ↩

-

http://cau.ac.kr/~seronto/Confucianism and the Korean Family.pdf ↩

-

https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2009/11/power_after_lukes.pdf ↩

-

https://library.fiveable.me/social-stratification/unit-8/political-power-stratification/study-guide/qDXFXssHbTs6JEDy ↩

-

https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/Non-Modernization - Power-Culture Trajectories and.pdf ↩

-

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/power-structure ↩

-

https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=352709802 ↩